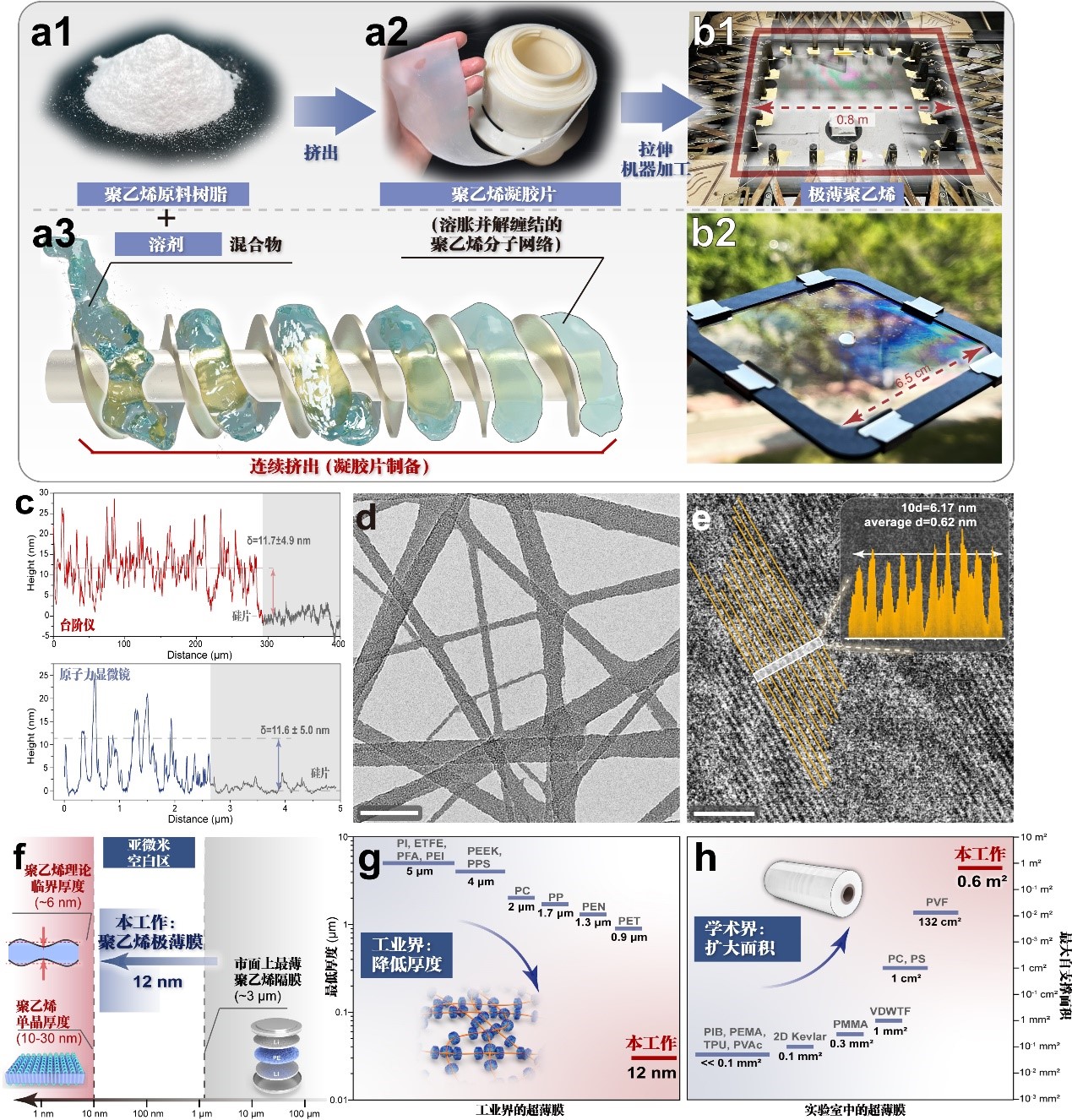

高分子加工学一直在向自然和其他行业学习。比如,溶液纺丝从蜘蛛吐丝中获取灵感,中空纤维成型向吹制玻璃学习等。最近,傅强教授团队从食品工业中获得启发——参考学习“铺盖面”的制作过程,提出了一整套创新的塑料薄膜加工技术。该技术可以将聚乙烯拉伸加工至它的极限厚度附近,即12纳米左右,并保持平方米级别的面积,同时还具有高度的自支撑性能和可观的力学强度。这是目前已报道最薄的塑料材料形态,标志着高分子加工学在临界尺度内的一个重要进展。相关研究成果以“通过多步拉伸技术规模化生产聚乙烯极薄膜(Scalable production of critically thin polyethylene films via multistep stretching)”为题,于2024年11月1日发表于《自然•化学工程》(Nature Chemical Engineering)杂志上。

在现代工业和日常生活中,塑料薄膜是使用最为广泛的材料之一。数十年来,研究人员一直致力于降低薄膜的厚度,以提高体积效率并减少材料消耗,从而符合人类社会可持续发展的目标。如果在不降低薄膜性能和应用效果的前提下,将其厚度减少90%,将大幅减少塑料的使用量。然而,在保持薄膜性能的同时,能将厚度极限降低到多少?在自支撑情况下,塑料薄膜的厚度临界值在哪里?四川大学傅强教授团队长期专注于塑料制品定构加工与高性能化研究,通过加工新技术和方法调控塑料制品内部的多层次凝聚态,大幅提高制品的性能和功能。近期,团队向“最薄塑料薄膜”这一无人区进发。团队首先明确了其核心科学问题,即在超薄条件下,高分子的可加工性和热力学稳定性之间存在竞争关系。为解决这一矛盾,团队通过精确调控分子链缠结,确定了超薄聚乙烯材料的加工窗口。受食品工业的启发,团队参考“重庆荣昌铺盖面”(一道面皮既大又薄且味道鲜美的重庆特色美食汤面)制作过程中采用的“交替拉伸和松弛”的方法,开发出一种小幅度多步间歇拉伸加工技术(SAMIS),将拉伸薄膜的厚度推向极限,制备出厚度接近理论极限(12 nm)的塑料薄膜,这是目前为止报道的世界上最薄的塑料薄膜。聚乙烯极薄膜展现出一系列异于宏观状态下的新物理性质,如高机械强度(113.9 GPa/(g/cm3))、异常的界面特性和接近1千万倍的长厚比。该研究为高性能极薄塑料薄膜的制备提供了理论基础和新方法,并在核聚变点火支持和薄型透气表皮传感器等前沿领域具有潜在应用价值。

极薄聚乙烯的加工

这项研究为高性能极薄塑料薄膜的制备提供了理论基础和新方法。该研究的成功得益于国家自然科学基金等项目的资助,以及我校先进高分子材料全国重点实验室给予的长期稳定支持。特聘副研究员李润莱以及博士研究生王梓睿共同担任了该论文的第一作者,新加坡科学院院士、新加坡国立大学罗健平教授等也为本研究提供了重要的支持。我校傅强教授为该项研究的独立通讯作者。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s44286-024-00139-w